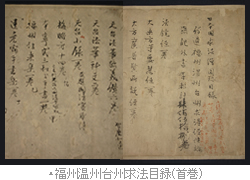

�q�ؑ�t�~���̓������@�ɂ܂���̖��(�O��)

�͂��߂� �~���͋㐢�I�̐l�ł���B ������\���銿���l�̓��c���b�i���`�����N�j�́A�������^�̎t�Ƃ��Ēm���Ă��邪�A�V��@�ɐS���Ă����ނ́A��b�R�ɂ܂���i���c���Ă���B�w�c���ƏW�x�Ɏ��߂�ꂽ���Ɂu�T�t�̎R�Ɋ҂�𑗂�v������(1)�B �@���V�f�����R��

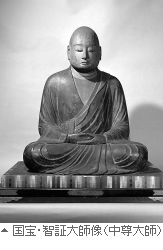

�~���́A�O�m�ܔN�i����l�j�A�]�ɐ��܂�A�\�܍ɂ��Ĕ�b�R�ɓo��A�`�^�̖�ɓ������B�V���\�N�i���O�O�j�ɔN���x�҂Ƃ��ē��x�������A��I�\��N���ĎR�ɓ������B�m���O�N�i����O�j�ɓ������@�̑����ʂ����A�ܔN�Ԃ̍ݓ����ɓV��R�������A�����̐����ȂǂœV��w�A�����Ȃǂ��w�B�A����́A�V��@�̋����ƓV�䖧���̏[���ɓw�߁A��Ϗ\�N�i���Z���j�ɂ͓V�����ɓo��A�����O�N�i�����j���\���œ��ł����B�����ܔN�i��j�ɂ́A���V�c���q�ؑ�t��拍��������Ă���B

�~���Ɋւ��ẮA���łɗl�X�Ȋϓ_����_���s������Ă����Ƃ���ł��邪(5)�A�{�_�ł́A�㐢�I�Ƃ�����������~���̐��U�ɂ��āA�Ƃ��ɑ傫�Ȑ��ʂ������炵���������@�ɂ��Ď�̋���������Ă݂����B

���́@�~���A�����ւ̕��� ��A�w�~���`�x���`����������@�ւ̌o�� �~�����������@�ւ̎u�����������邢�͓��@�ɂ��ĕ���鍪�{�j���́A�O�P���s�́w�~���`�x���тɉ��鎛�ɓ`�����鍑��w��́u�q�ؑ�t�W�����T�Ёv�Ɋ܂܂���όܔN�i���Z�O�j�́u�~�����`�@�����t��āv�A�{�t��ɂ���ϔ��N�i���Z�Z�j�܌���\����ɔ������ꂽ�u���������������v�Ȃǂł���B �悸�A�w�~���`�x�ɂ�����Y�������́A���̒ʂ�ł���B (��)�@�a����\��N�A�o�_�����{���A���̒��̋^�A�l�̖ւ������Ɩ����A���R�Ƃ��ĐS��y���A�����ɗV�Ƃ��v�� (��)�@�ÏˎO�N�t�A���ɎR�����_���ĞH���A�������������@�̎u�𐋂��ׂ��A���A�v�����Ɩ܂�ƁA�a�����ւĉ]���A�ߗ��A���v苗��a���m���A�O�������w���Ė{�R�ɋA�����A�������C���q����̈ӂɋ��X�Ƃ���硂�����ƁA�_�d�Ċ��߂ĉ]���A���̌�̔@����A���l�A����������đm�ƈׂ��A���A�����ȂĂ��͔̂�����̎u�ɋ��X���肵��� (�O)�@���N�t�A���_�d�Č�ĉ]���A����͋X�������@�ׂ̈ɑ��̐g����Y��ׂ��A���⍡�A���̗��̖d�́A���S�̖����L������A�w�́A�w�́A�^�����邱�Ɩ܂�A�a�������ɋ������A�T�Ĉӎ|��^���A�\���Y���ĈȂĕ����A���[�������������A�ւ�����ւ� (�l)�@�V��R�}��₭���ɁA�P�ɉؒ��E���̌`�����ۂ���A�����lj��ɋ��͂��A�v�����ȂĎv�Ђ��Α����Aূɓc�W�̐���A����������Ɏ���A�����ē��ɉ�������������ւ�A�E���o�ŁA�Ïˎl�N�l���\�ܓ��A���y�������A���ɕ{�Ɍ��� (��)�́A���a�\��N�i���l�l�j�A�~���O�\��B��I�\��N���ĎR�Ƃ��I���悤�Ƃ��Ă��������ł���(6)�B�~�ρE�Փ߂̗��Ƃɂ킽���Ċw����~���������~���́A�u���w���Ƌ��Ɏ��Ď��O�A���@�̎����c���A�I�Ɏ��N�\�ꌎ�������ȂāA����蕶���C���A��b���_�_�Ɍw�œ������Ė@���w�Ԃ̊肢�F���v�i�u�~�����`�@�����t��āv��ꑐ�{�j�Ƃ���ʂ�A���ł��ĎR���̏��a���N�i���l�Z�j�ɂ͓����ɂ��ē��w�̎҂Ƒ��k���d�ˁA���Ɋ蕶���쐬���Ĕ�b���_�֎Q�w����قǂł������B����͉���̓��w�҂݂̂Ȃ炸�A�w�~���`�x���u�}�����җǏh�H�哹�ƖY���̌_��L��A�Ό�Ɏ��閈�ɁA�I�����A�������ނ��Ɩ����A���Ћ�ɓ��O�̋^�`��_��A�o�Ђ̌�T���������A���Ђĉ]���A�]�f�قȂ��嫂��A�_�ČZ��ƂȂ�A���X���X�̒��A�����̎u���������Ɩ������v�Ɠ`����ʂ�җǒ哹���͂��ߏt���P��ȂǍݑ��̊��l�A���l�Ƃ̌��ۂ��܂܂�Ă���A�~���͔ޓ�����������̎h���������Ă����ł��낤(7)�B �����̉~���̊w���ɂ͌����Ȃ��̂�����A�ĎR�̖��������a�\�O�N�i���l�Z�j������\�����ɂ͏O�c�ɂ���Đ^���w���ɐ�������Ă���(8)�B���̎��̎��ɒ����w�~���`�x�͈����āu�N�������[���炸��嫂��������K�w���A���@�����A�ˑ��ς��A�q���ނ��[���v�ƍ����]����^�����A���������]����Ă����B���Ƃɏ��a�\�N�i���l�O�j�ɓ������̉~�ڂ���V��R�T�ю��L�C�Ɠ��R��������蠲�́u�����v��o�_�������炳��A����ɉ~�C����������A���������Ƃ��A�~���̊w��I�T���S�����傫���h�蓮�������ƂɂȂ���(9)�B�]���āA(��)�����V�w�̋L���́A�~�����ĎR������������@�̎u������A�w�Ƃ����������[�߂����Ƃ����w��I�ȓ��@�ł������B ����(��)��(�O)�́A�������@�����߂�R�����_�̖����ł���B�ÏˎO�N�i���܁Z�j�A�~���O�\���̂Ƃ��Ɨ��l�N�̓�x�ɂ킽���ĎR�����_�����Ɍ���ē������@�����߂��Ƃ����B�~���̐_�_�M�A���Ƃɑ召��b���_�ɑ���M�ɂ��ẮA�����M�C�t�̘_�l�ɏڂ���(10)�A�u�q�ؑ�t�~���̐_�_�M�̒��ŁA�����ȓ��F�́A���b�E����b���_�̂��߂ɔN���x�҂����������ƂƁA�܂��R���O���M���m���������Ƃł��낤�B�R���O���M�́A�~���̂Ƃ��ɑn�����ꔭ�W���Ă��������́v�ł�����(11)�B�������R�����_�̖����́A�~���̎R���M���������o�L���ł���u�~�����`�@�����t��āv��ꑐ�{�̏��a���N�\�ꌎ�����̓����蕶�̍쐬�Ɣ�b���_�ւ̓��F�Ƃ̊W���l�����邪�A�����ÏˎO�N�́A���a�\�l�N�i���l���j�̉~�m�̋A����ł���A���a���N���瓯�\��N�Ƃ͏��قȂ��Ă���A��x�ɂ킽��R�����_�̖����́A�������@�ɑ���~�����g��畏��A���邢�͉~�m�Ƃ��̖嗬�ɑ���z�����������ł��낤���Ƃ𐄑�������B�܂������ɁA�~�����u���������A�T�^�ӎ|�A�Y�\�ȕ��v�Ɠ������ŏI�I�Ɍ��ӂ����w�i�ɂ́A�ÏˎO�N�̕����V�c���ʂƈҐm�e�������q�ɂƂ��Ȃ������ǖ[�A�Ǒ��Z��̎x�������҂ł�������������������Ƃ��������킹��(12)�B ���A�����Ō��y����Ă���~���̓����蕶�́A���݂͓`����Ă��Ȃ����A��a��N�i��O�l�Z�j�Z������́u�䏑���ژ^���i��v���тɉi����N�i��܈��j�\���Z���́u�䏑���ژ^�v�Ɂu�����蕶�A���ʁX�X�A���v�Ƃ̋L�ڂ�����(13)�B�������̊蕶�Ƃ͒f��ł��Ȃ����A�i����N�i��l�O���j�́u�I�o�~�������������ژ^�v�ɂ́A�u�����蕶�ܖ��v���i�����N�i��l�O�܁j�\�\�ܓ��Ɂu������蕶��ʁA��i�����L�v�Ƃ���A���ꂪ����N�㌎�\����Ɂu��N�䐬�V���A�����i��V��M��ʎ~�V���{��C���u���v�Ƃ̌o�܂��o��(14)�A���Ȃ��Ƃ��i����N�܂ł́u�����蕶�v�Ȃ���̂����݂��Ă������ƂɂȂ�B�������A���m���N�i��l�Z���j���땶�������ʐ�w�q�ؑ�t�N���x�ɂ́A�蕶�ɂ��Ăӂ�Ă��炸(15)�A���a�l�N�i�ꎵ�Z���j�Ɍh���́w���[�s���^�x���V���Ɏ��߂�ꂽ�u��q�ژ^�v�ł͖S���������q�ꗗ�Ɂu�����蕶��сv�Ƃ��ċ�����(16)�A�]�ˎ���ɂ͂��łɎ����Ă������ƂɂȂ�B����ɂ��Ă��u�����蕶�v�̈핶�����`���Ȃ��������Ƃ͑傢�ɕs�R�Ƃ���Ƃ���ł���B (�l)�́A���鎛�ɍ���Ƃ��Č��������ϔ��N�i���Z�Z�j�܌���\����t�́u���������������v����S���]�ڂ��ꂽ�����Ɋ܂܂�Ă���(17)�B���ƂɁA���̕����̌㔼�́w���{�O����^�x�ɂ��A�قڂ��̂܂܈��p����Ă���A�u�w���{�O����^�x�̕Ҏ[�ޗ������������L�ȕ����v�ƂȂ��Ă���(18)�B������ɂ���A�����ł͓������@�ւ̈ӎu��[�I�ɓV��R�ւ̓��ۂƂ��Č��ɂƂǂ܂��Ă���B �ȏ�A�w�~���`�x���`��������̓��@�Ƃ��āA�ЂƂ܂���①���w�ւ̔M�ӁA②�R�����_�ւ̐M�A③�V��R�ւ̓��ۂ̎O�_�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B

��A�w�~���`�x�ɍ̘^���ꂽ�L���̖��_ �����Ŗ��ƂȂ�̂́A��ϔ��N�u���������������v���όܔN�u�~�����`�@�����t��āv�ɓT��������(�l)�������āA(��)�E(��)�E(�O)���A�w�~���`�x�݂̂��`������̂ŁA�����W�ɂ��ĐM�ߐ��Ɍ�����Ƃ���Ă����_�ł���B�������A�w�~���`�x�̑f�ނƍ\�����ڍׂɌ������ꂽ�������ɂ��ƁA���̕����͌��q�j���̓��ł���q���~�����璼�ڕ������L���ɕ��ނ���Ă���(19)�A�܂��A�ŏI�I�ɍ폜���ꂽ�Ƃ͂����u�~�����`�@�����t��āv��ꑐ�{�ɂ��Ή�����L�q���݂��邱�Ƃ�����A(��)�E(��)�E(�O)�́A���̑��̎j���Ɍ�������Ȃ�����Ƃ����Ď����W���܂߂Ă��Ƃ���ے肷�闝�R�͑����Ȃ��ƍl������B���Ƃɍ����L�����́A�R�������ɂ��āu�~���͂悭��������ЂƂł������B�����ŁA�R�����_�̓������@�����߂閲�̘b���A�����ł������\�����Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B�������A���̂��ׂĂ�M���Ȃ��ق�������ł���v�Ǝw�E����Ă���(20)�B�������ɑ��ɎQ�Ƃ��ׂ��j���������ꍇ�A�w�~���`�x�̋L�q��S�ʓI�ɐM������̂͊댯�ł��邪�A�~���̓��ʂȎR���M�̂��Ƃ��l�������Ƃ��A���Ȃ��Ƃ���N�ɂȂ��ĉ~�������̐��U�ɏo������l�X�ȑ̌����q�����Ɍ�����Ƃ��������܂Ŕے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B ����ɕt������A�����͉��s�����̊����ɂ��Č㐢�̓`���ł����āu�~�����s�����������������Ƃ����b�́A�����ɂ��ƂÂ����̂ł͂Ȃ��v�ƒf�肳��Ă���(21)�B�������A���̏ꍇ���~��������̑̌����q�Ɍ�������Ƃ܂Ŕے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B���Ƃɓ����������Ƃ��ꂽ�̂́A���鎛�Ɍ������鍑��̉��s�����摜�́u�������㐢�I���Ƃ���Ă���v�Ƃ�����_�݂̂ł���B�㐢�I���Ƃ����Ă��~���̓��ł������O�N�i�����j�ł���A���Ƃɕ������N�i����Z�j���瓯�\�N�i���㔪�j�ɂ����Ď��{���ꂽ�C���ɔ��������ɂ����āA������������哱�I�������ʂ����ꂽ�����I�������u���̐���ɂ͉~�������ڂɊ֗^�����\�����ɂ߂č����v�Ƃ���A�摜�̐������~���������Ƃ݂邱�Ƃɉ����V�͂Ȃ�(22)�B

�O�A��όܔN�́u�~�����`�@�����t��āv�ɂ��� ������(�l)�V��R�ւ̓��ۂɂ��āA���������όܔN�i���Z�O�j�u�~�����`�@�����t��āv�����ϔ��N�i���Z�Z�j�u���������������v�ɂ��Č����������B ��όܔN�́u�~�����`�@�����t��āv�́A�~�����������@���ʂ����A�A����ɐ�t�Ő��A�`�^�̗�ɏy���Ē��삩��`�@�̂��߂̌��������t�����悤�t���������̂���B��ϔ��N�܌���\����t�́u���������������v�́A�{�t��ɉ����đ��������狋�t���ꂽ�`�@�̌����ł���B�����̓�������A������܂ł̋��@�̌o�܂��L�����������́A�~���̐��U�ɂƂ��čł��d��ȈӖ����������ł���B �u�~�����`�@�����t��āv�́A��όܔN�O�������̑��{�i��ʈꊪ�j�ƒ�όܔN�\�ꌎ�\�O���̎��M�{�ꊪ�ł���B���̓�ʂ̑��{�́A���݁A�ꊪ�̕\���ɕʁX�ɓ\�荇�킹�Ă���A���ʁi�w���j���ŏ��̑�ꑐ�{�i���e�j�ʼn~���̉��M���{����A�\�ʂ͏��e�����Ƃɂ���ɉ��M�C�����ꂽ��{�i�če�j�ŁA��͂�~���̉��M���c����Ă���B���M�{�́A�~���̐����{�ŁA�če�ƂقƂ�Ǖ����̈ٓ��͂Ȃ��A�܂��u���������������v�ɂ����̂܂܈��p����Ă���A�ŏI�I�ɒ�o���ꂽ�t��̈ĕ��ł���ƍl������B�~���́A����̓������@�Ɍ��I�ȈӋ`�t������ׂ��\���������������ɍאS�̒��ӂ��Đ��Ȃ��d�ˁA���͂����グ�Ă������o�܂�����M�d�Ȏ����ł���B���̑��{��ʂƎ��M�{�Ƃ̈ٓ��ɂ��ẮA���łɖȖ��ȕ��͂�����Ă��邪�A�����ł́A���̐��ʂɈˋ����A�~�������̓��@�ɂ��Ă���ɒT���Ă݂����B

�l�A��ꑐ�{�Ƒ�{�A�����{�̈ٓ� ��ꑐ�{�̏��e�i�K�ł́A�����ւƎ���o�܂͎��̒ʂ�ł���B �@�@ ূɓ��w���Ƌ��Ɏ��Ď��O�A���@�̎����c���A�I�Ɏ��N�\�ꌎ ���̖{���ɉ~�����炪�Y�킵�� �@�@�V��R�}��₭���ɁA�P�ɋv�����ؒ��E�Η��̌`�����ۂ���A �Ə�������Ă���B���̏������ꕶ����{�I�ɍče�ȍ~�ł͐�������A���e�̖{���͂��ׂč폜����A �@�@�V��R�}��₭���ɁA�P�ɉؒ��E���̌`�����ۂ���A���� �Ƃ��āu���������������v�ɒ蒅���Ă���B ���e�̖{���ɂ��ẮA�悸��킪���e�������グ�A�����ɉ~�����Y�킵�Ă���A���̕����ɂ͉~������όܔN�̎��_��������O�̎��Ȃ���z���A������̋Ɛт����I�ɔF�߂Ă��炤���Ƃ�O���ɂ����ĕM����ꂽ�͂��ł���B ���e�i�K�ł́A�����́u����v�ɉ�킸�A�����ւ̎v�����������Ȃ������Ƃ����{���ł��������A����ɉ~�����炪�������{���A�V��R�}�����邽�тɓV��R�ւ̎v��̔O�����܂�A�����K���s���������̂��Ǝv���Ă������A�܂������́u�D���v���邢�́u�lj��v�Ɍb�܂ꂸ�肢���ʂ����Ȃ������A�Ƒ傫���ω����Ă���B�����Ƃ��ŏI�I�ɍ폜���ꂽ�Ƃ͂����A�u��w���v�ȉ��̕����́A���e��Y�킵���i�K�ł͖�������Ă��炸�A�~�����g�����e�i�K�ł͐��������肪�������̂����m��Ȃ��B���Ƃ����e���킪�������Ƃ��Ă��蕶�̍쐬�N�����܂Ŗ��L���Ă��邱�Ƃ�������炩�̎������茳�ɂ������Ɛ�������A�����ɂ��ē��w�̎҂����ɑ��k���d�ˁA���Ɋ蕶���쐬���Ĕ�b���_�֎Q�w�����Ƃ����L�q�́A�����炭�����ł������Ǝv����(23)�B�܂��A�če�ȍ~�̓V��R�}�����ē����ւ̎v�������܂��������L�q���w�~���`�x�́u�����V�w�v�ɒʂ�����̂�����A��͂莖���ł������Ƒz��ł���ł��낤�B�]���āA������̋L�������ۂɉ~���������܂łɑ̌����Ă��������ł������ƍl�����A���e����če�ȍ~�̕ύX�́A�`�@�̌�����\�����邽�߂̌��I�ȕ����ł��邪�̂ɉ~�����炪�L�ڂ���L����T�d�ɑI���������ʂł���ƍl������B

���́@�~���A�����ւ̕��� �܁A���e���������������R ���̕ύX�ɂ��āA�����L�����́A�u�����v�ɒ��ڂ���A�u����v���u��Ƃ��ėǖ[�E�Ǒ��̂��Ƃ��㉇�҂Ƃ݂Ȃ��Ă悢�v�Ƃ���A�u�폜�����̂́A���ꂪ�����ꂽ��όܔN�̒i�K�ŁA�ǖ[�E�Ǒ��ɂ������鉓���̋C����������������ł��낤�v�Ƃ���Ă���(24)�B�������ɉ~���̓����́A�����ǖ[�A�Ǒ��Z��̑��݂Ȃ����Ă͎������Ȃ��������Ƃ́A�����̐�w�̎w�E�̒ʂ�ł���B�������A���̕��͂́A���e�ł́u�����v�ɑ����āu�����m�����������v�Ƃ���A�če�ȍ~���uূɓc�W�̐���i�����V�c�j�A����������Ɏ���A�����ē��ɉ���������A�E���o�Â邱�Ƃ�ւ�v�ƂȂ��Ă���A�u����v�́A��������V�c���w���Ă���B�������Ɍ��I�Ȑ��i�������������Ƃ��āA�����܂ł������V�c�̒����ɂ���ē������ʂ��������Ƃ��������A�����I�ɂ͓����ǖ[�A�Ǒ��Z��ւ̔z�������������ƂƎv���邪�A�če�ȍ~�ɂ����Ă��u�D���ɋ��͂��v���邢�́u�lj��ɋ��͂��v�Ƃ��Ă���̂�����A��͂艓��������Ȃ�A���̌����ʂ̕\���ɕύX���ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B�����Œ��ڂ��ׂ��́A�u����V��R�}�v�ȉ��̓Y�핶���A�V���\�N�i���O�O�j�Ɏt�m�`�^��S�������ۂ̐S����L�q�����u�t��̑����ُM�ɓk�肽�܂ւ�ɑ��ЁA�r����n�����Aෂ̕���v�����@���A�D��̎���A���ɍ݂Ė�̎Ⴕ�v�Ƃ������������āA���̉��ɏ���������Ă���_�ł���B��͂��όܔN���̉~���Ƃ��ẮA�V���\�N�i���O�O�j�̋`�^�v��̉���̕��G�ȏ���ӂ܂�(25)�A�܂������͍���Ƃ��đ������Ă����~�m���͂��߂Ƃ����킽���̂��Ƃ�z�����A���Ɍ���������Ȃ��悤�`�^���łɑ���~���̐S��ƕ����ď��e��S�ʓI�ɏ������߂��̂ł��낤�B�����A�{�t��ɂ�����~���̓Y��̎p���́A�t��Ƃ��������̐��i��A����①�������@�̐��ʂ��������A②�����ւƎ���o�܂ɂ��Ă͓V��R�ւ̎v��̈�_�ɍi��A③��͂菉�e�́u��������Đ^���E�~�ς̏@���K�w���v�Ƃ����\�����u���Ɉ˂�Ĉ�I���R���Փ߁E�~�ς̏@���K�w���v�Ə������߂Ă���悤�ɏ�I�Ƃ��Ƃ��B���ȕ\��������Ď�����I�m�ɋL�������Ƃ��F�߂���ł��낤�B

�y���z (1) �w�c���ƏW�x�i�w�Q���ޏ]�x���S�����j�B (2) �������V�ďC�w�c���ƏW���x���V��i�a�@�A�����N�j�O�؉딎�A���������E���c�L��Y�w�c���ƏW�S�߁x�i���Ï��@�A����O�N�j�B (3) �w�q�ؑ�t�S�W�x���������i���鎛�A���ꔪ�N�j�B (4) �w���鎛�����x��ꊪ�i�u�k�ЁA���㔪�N�j�B (5) �����L���w�~���x�l���p���i�g��O���فA����Z�N�j�̊����ɂ͏ڍׂȎQ�l�������t����Ă���B��Ȃ��̂�������Ɓw���鎛�V�����x�i���쏑�X�A���a�Z�N�j�A���쏟�N�w�������@�s���̌����x�q�ؑ�t�~���сi�@���فA��㔪��N�j�A�����L���w�q�ؑ�t�`�̌����x�i�g��O���فA��㔪��N�j�A���R�c�a�v�w�q�ؑ�t�~���̌����x�i�g��O���فA������N�j�A�w�q�ؑ�t�����x�i�����ɁA��㔪��N�j�Ȃǂ�����B (6) �����L���w�q�ؑ�t�`�̌����x���O�ŁB (7) �~���ƕ��l�Ƃ̌𗬂ɂ��ẮA�V��h���E�㓡���Y�ҁw�b�R���߂���l�тƁx�i���E�v�z�ЁA����O�N�j�A�㓡���Y�w���������l�u�x�i�g��O���فA����O�N�j�A�����w�V�䕧���ƕ��������l�x�i�g��O���فA��Z�Z��N�j�B (8) �u�^���w����C��v�w���鎛�����x��ꊪ�����y�܁z�B (9) �����L���w�~���x��Z�ŕ��тɘZ�ܕŁB (10) �����M�C�w�R���_���̌����x�i�t�H�ЁA�����N�j���тɓ����u�q�ؑ�t�~���̎R���M�v�i�O�f�w�q�ؑ�t�����x�����j�B (11) �����M�C�O�f���܌ܕŁB (12) �����L���O�f���O���ňȉ��B (13) �w���鎛�����x��ꊪ�����y�Z�Z�z�y�Z���z�B (14) �w���鎛�����x��ꊪ�����y�O�[�Z�z�B (15) ���ʐ�w�q�ؑ�t�N���x�X�]���X�A�ꔪ���Z�N�B (16) �h���ҁw���[�s���^�x�i�w����{�����S���x�掵�����j�B (17) �w���鎛�����x��ꊪ�����y�l�O�z�i��{�j�E�y�l�l�z�i��{�j�B (18) ���R�c�a�v�w�q�ؑ�t�~���̌����x�ꔪ�O�ŁB (19) �����u�w�~���a���`�x�̑f�ނƍ\���v�i���{�����@�j�_�W�w�`����t�ƓV��@�x�����A�g��O���فA��㔪�ܔN�j�B (20) �����L���O�f���O�Z�ŁB (21) �����L���O�f����ܕŁB (22) ���鎛�ҁw�镧���F�s�������摜�x�����V���ЁA��Z�Z��N�B (23) �����L���O�f����Z�ňȉ��B (24) �����L���O�f���ŁB (25) ���R�c�O�f���O�ňȉ��B

�q�ؑ�t�~���̓������@�ɂ܂���̖��i��ҁj

���́@�~���̓����O�ɔ〈�����u�V��R�}�v ��A�w�V��쉞�}�{�`�W�x�Ƒ��^�u�V�V��R���v

��A����{�w�V��R�L�x�Ɖ~�������́u�V��R���^�v

�O�A�~���̌����V��R�̕��i

������

�y���z

�@ |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

���̑T�t�́A�]���̒��߂ł͉~���Ƃ���A����N��͉ÏˎO�N�i���܁Z�j����m���O�N�i���O�j�̊Ԃɔ�肳��Ă���

���̑T�t�́A�]���̒��߂ł͉~���Ƃ���A����N��͉ÏˎO�N�i���܁Z�j����m���O�N�i���O�j�̊Ԃɔ�肳��Ă��� ���ƂɁA���鎛�i�O�䎛�j�𒆋����A����h�̑c�Ƌ���鐶�U�́A�v��\�]�N���o�������N�i��Z��j�ɎO�P���s�ɂ���Đ�q���ꂽ�w�V��@�������~���`�x�i�ȉ��w�~���`�x�Ƃ����j�ɂ݂邱�Ƃ��ł���

���ƂɁA���鎛�i�O�䎛�j�𒆋����A����h�̑c�Ƌ���鐶�U�́A�v��\�]�N���o�������N�i��Z��j�ɎO�P���s�ɂ���Đ�q���ꂽ�w�V��@�������~���`�x�i�ȉ��w�~���`�x�Ƃ����j�ɂ݂邱�Ƃ��ł���

�܂��A�u��x��V��R�L�v�ɂ��Ă���҂���e��`����L�����Ȃ��A�����ɎU�킵�A�����݂̂��`��邾���ł���

�܂��A�u��x��V��R�L�v�ɂ��Ă���҂���e��`����L�����Ȃ��A�����ɎU�킵�A�����݂̂��`��邾���ł��� �����āA�i��j�E�i�l�j�E�i�܁j�ɂ́u�V��R���^�ꊪ�v�̋L�ڂ�����

�����āA�i��j�E�i�l�j�E�i�܁j�ɂ́u�V��R���^�ꊪ�v�̋L�ڂ����� �Ԋ������V���l�⎛�A���������A����������i�A�i���L�Βd�A���L��A�́A�����T�t�A�������J�A�������v�i��������}���ٖ{�w�V��R�L�x�\�O�����j�ɗގ����Ă���B���Ƃɏ��e�i�K����{���ɑ傫�Ȉٓ����Ȃ������ɁA���e�������������w�V��R�L�x���Q�Ƃ��Ă������ƂɂȂ�B

�Ԋ������V���l�⎛�A���������A����������i�A�i���L�Βd�A���L��A�́A�����T�t�A�������J�A�������v�i��������}���ٖ{�w�V��R�L�x�\�O�����j�ɗގ����Ă���B���Ƃɏ��e�i�K����{���ɑ傫�Ȉٓ����Ȃ������ɁA���e�������������w�V��R�L�x���Q�Ƃ��Ă������ƂɂȂ�B �u�t��āv�̑�ꑐ�{��Y�킷��ۂɉ~�����炪���M�������̂ł���B�����炭�u�t��āv���쐬����i�K�ʼn~���̈ӎ��̒��ɉ��炩�́u�}�v��u�^�ہv�̂��Ƃ����āA�u����V��R�}�A�P�ۉؒ����V�`���v�ƓY�킵�������ォ�珑���������A�u�����v��S�����p�����w�~���`�x�ɂ܂Ŏc�邱�ƂɂȂ����ƍl������B�]���āA�~���������O�Ɍ��Ă����u�}�v�ɂ́A�ؒ��E�������łȂ��A���R�Ȃ���Ώۓ�����`����Ă������ƂɂȂ�B

�u�t��āv�̑�ꑐ�{��Y�킷��ۂɉ~�����炪���M�������̂ł���B�����炭�u�t��āv���쐬����i�K�ʼn~���̈ӎ��̒��ɉ��炩�́u�}�v��u�^�ہv�̂��Ƃ����āA�u����V��R�}�A�P�ۉؒ����V�`���v�ƓY�킵�������ォ�珑���������A�u�����v��S�����p�����w�~���`�x�ɂ܂Ŏc�邱�ƂɂȂ����ƍl������B�]���āA�~���������O�Ɍ��Ă����u�}�v�ɂ́A�ؒ��E�������łȂ��A���R�Ȃ���Ώۓ�����`����Ă������ƂɂȂ�B �������сA�Ð��A�l�������v�����M����A����ɐ����{����́u����V�Ό��݁A����V瑍P�V�A��|

�������сA�Ð��A�l�������v�����M����A����ɐ����{����́u����V�Ό��݁A����V瑍P�V�A��| �܂��A�w�~���`�x�́A��҂̎O�P���s���A�{�t��쐬���̉~���̎p���𗝉����A�w�~���`�x�݂̂��`����L���ɂ��Ă���q������������������̑I��������Ŏ����ɕM��i�߂����̂ŁA����͏��������������ꂽ�悤�Ɂw�~���`�x�Ɂu�`�^�≀�鎛�W�̋L�������Ȃ��̂́A��Ґ��s���A�~���̈�u�����ׂ��A���q�B�̗p�ӂ����f�ނ̒�����A�~�m�剺���h������悤�Ȏ������Ȃ��Ă��܂����v

�܂��A�w�~���`�x�́A��҂̎O�P���s���A�{�t��쐬���̉~���̎p���𗝉����A�w�~���`�x�݂̂��`����L���ɂ��Ă���q������������������̑I��������Ŏ����ɕM��i�߂����̂ŁA����͏��������������ꂽ�悤�Ɂw�~���`�x�Ɂu�`�^�≀�鎛�W�̋L�������Ȃ��̂́A��Ґ��s���A�~���̈�u�����ׂ��A���q�B�̗p�ӂ����f�ނ̒�����A�~�m�剺���h������悤�Ȏ������Ȃ��Ă��܂����v